2025

Arbeitskreis Stolpersteine Efringen-Kirchen will an weitere Opfer des Nationalsozialismus erinnern

Der Arbeitskreis Stolpersteine Efringen-Kirchen plant im Herbst die Verlegung von zehn weiteren Steinen. Das im Gemeinderat beschlossene Prozedere erleichtert die Arbeit der Ehrenamtlichen.

Die Erleichterung in der Runde bei ihrem ersten Treffen in der Kulturscheune Rabe in Kleinkems nach der Gemeinderatssitzung im Mai war groß. Auf Antrag des Arbeitskreises Stolpersteine hatte das Gremium beschlossen, dass die Ehrenamtlichen künftig nicht mehr zuerst bei den Anwohnerinnen und Anwohnern eine Zustimmung für die Verlegung einholen müssen, eine Regelung, die so bislang nur für Efringen-Kirchen gegolten hatte und auch von Seiten der Bewohner oder Hauseigentümer auf Unverständnis gestoßen war. "Das macht es uns jetzt um vieles einfacher", sagte die Sprecherin des Arbeitskreises, Marion Caspers-Merk. Außerdem, so auch die Meinung in der damaligen Gemeinderatssitzung, werden die Steine, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen, nicht auf Privatgrund, sondern auf dem öffentlichen Gehweg verlegt.

Selbstverständlich halte man sich als Gruppe an das bisherige Vorgehen, die Leute vorab über die Verlegungen zu informieren und auch ins Gespräch zu kommen, versicherte Caspers-Merk. Dabei hätten sich in der Vergangenheit im Austausch mit den Bewohnern hin und wieder auch weitere Kenntnisse ergeben, oder es seien Fotografien der ehemaligen Häuser aufgetaucht, wie Karl-Friedrich Hess anmerkte. All das könne auch hilfreich für Axel Hüttner sein, der die Biografien der jüdischen Bürgerinnen und Bürger recherchiert.

In Absprache mit der Firma, die die Steine liefert, und vor allem in Abstimmung mit dem Werkhof, dessen Mitarbeiter die Verlegung dankenswerter Weise vornehmen, strebt der Arbeitskreis wieder einen Termin im November an. Es sollen zehn Steine an drei Adressen in der Basler Straße und im Bergrain verlegt werden, bislang wären das dann 31 in Kirchen und Istein. Der Arbeitskreis geht davon aus, insgesamt zwischen 50 und 60 zu verlegen. Geplant ist außerdem gemeinsam mit dem Förderverein des Museums Alte Schule eine Fahrt zum Blauen Haus nach Breisach, einer Gedenk- und Bildungsstätte für die Geschichte der Juden am Oberrhein, mit Führung und zur Synagoge in Sulzburg. Christian Rabes Vorschlag, sich um einen Auftritt von drei Musikern zu bemühen, die sich Komponisten im Exil widmen, wurde begrüßt. Dieses Konzert könnte bestenfalls am 17. Oktober in der Kulturscheune stattfinden.

Lobend erwähnt wurde die Aktion einer Mutter aus Efringen-Kirchen, die gemeinsam mit ihren beiden Kindern die Stolpersteine im Ort geputzt hat. Die Frau habe sich über die Homepage gemeldet, sagte Armin Schweizer. Die Mitglieder des Arbeitskreises freuten sich über dieses Engagement, da sie sich bereits vorgenommen hatten, Patenschaften für die Steine zu initiieren.

Allen ein Anliegen ist auch die politische Bildung junger Menschen. Konkret würde sich die Gruppe darüber freuen, wenn möglicherweise wieder mehr Kontakt mit Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums zustande käme. Hier will man mit der neuen Rektorin Monika Sigrist ins Gespräch kommen, etwa über die AG Geschichte. Es gelte, die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus wachzuhalten.

Veröffentlicht in der Badischen Zeitung vom 31.05.2025

Aktuelle Nachrichten vom 02.05.2025

Der Gemeinderat Efringen-Kirchen beschließt neues Vorgehen bei der Verlegung von Stolpersteinen

Der Gemeinderat Efringen-Kirchen hat erneut über die Verlegung von Stolpersteinen diskutiert. Es ging um die Einverständnis-erklärung der Hauseigentümer, die aus Sicht der Initiative im öffentlichen Raum keinen Sinn macht.

Vor zwei Jahren hat der Gemeinderat Efringen-Kirchen mehrheitlich den Weg freigemacht, dass auch in Efringen-Kirchen unter der Schirmherrschaft der Gemeinde sogenannte Stolpersteine vor Häusern oder Arbeitsstätten verlegt werden, in denen Menschen lebten oder arbeiteten, die Opfer der Nationalsozialisten wurden. Seitdem hat der Arbeitskreis, der sich 2022 gründete, Vorträge zum Thema "Opfer des Nationalsozialismus" gehalten und 21 Stolpersteine verlegt: 19 in Kirchen, wo es eine große jüdische Landgemeinde gab, und zwei in Istein, dort in Erinnerung an zwei Euthanasie-Opfer.

Laut der Sprecherin des offenen Arbeitskreises, Marion Caspers-Merk, hätten es noch mehr sein können. Konkret konnten acht Stolpersteine nicht verlegt werden, weil die schriftliche Einverständniserklärung der Hauseigentümer fehlte. Diese ist laut Beschluss des Gemeinderats vom 24. April 2023 jedoch notwendig. "Diese Regelung in Efringen-Kirchen trübt leider unsere Bilanz", sagte Caspers-Merk. Und sei in dieser Form etwa in Schopfheim, Lörrach, Sulzburg oder in anderen Gemeinden nicht üblich.

Das Hauptargument der Anwohnerinnen und Anwohner, schilderte Caspers-Merk, sei keinesfalls eine Ablehnung dieser Form der Erinnerungskultur gewesen. Das hauptsächliche Argument sei jedes Mal, dass man nicht für ein Grundstück unterschreiben könne, das einem nicht gehöre, da sich der Gehweg im Eigentum der öffentlichen Hand befinde. "Es gibt gar keinen Rechtsgrund, die Einverständniserklärung aufrechtzuerhalten", sagte Caspers-Merk. "Wir möchten gerne alle Opfer des Nationalsozialismus mit einem Stolperstein ehren und ihnen ihren Namen und ihre Würde zurückgeben. Wir bitten deshalb den Gemeinderat von Efringen-Kirchen darum, uns die schriftliche Einverständniserklärung zur Verlegung von Stolpersteinen zu erlassen." Es bleibe selbstverständlich bei der Zusage und dem bisherigen Vorgehen, dass der Arbeitskreis in jedem Fall auf die Anwohner zugeht, ins Gespräch kommt, sie über die Verlegung informiert und sie zu dieser einlädt. Erst kürzlich, so Caspers-Merk, habe eine Anwohnerin darum gebeten, die Patenschaft für die Säuberung der Stolpersteine vor ihrem Haus übernehmen zu dürfen. "Für die Unterstützung unseres Anliegens wären wir sehr dankbar."

Auch bei diesem Antrag vom Arbeitskreis Stolpersteine gab es, wie bereits vor zwei Jahren, im Gemeinderat eine Debatte. Kevin Brändlin (FDP/Freie Bürger) brachte für seine Fraktion den Antrag ein, einen Widerspruch einzuräumen. Sollten sich Anwohnerinnen und Anwohner nach Bekanntgabe des Vorhabens nicht binnen einer festgesetzten Frist dagegen äußern, sei die Einverständniserklärung sozusagen erteilt. Er beschrieb, dass er eine eher gespaltene Meinung in der Bevölkerung wahrnehme über "das Kunstprojekt", was Anja Schaffhauser (Bündnis 90/Die Grünen) bestritt. "Es gibt nicht halb halb", sagte sie, was Brändlin wiederum so nicht gemeint haben wollte.

Keine Mehrheit für eine Widerspruchsfrist

Schaffhausers Dank ging an die Ehrenamtlichen, die sich dafür einsetzen und an den Werkhof, der höchst professionell mitarbeite. "Diese Diskussion, die bereits vor zwei Jahren geführt wurde, bringt uns nicht weiter. Unnötig zu verkomplizieren, macht keinen Sinn." Brändlin sagte, dass er nichts gegen das Projekt habe, aber dass es möglicherweise Anwohner gibt, die die Steine aus welchen Gründen auch immer nicht haben wollen. Eine weitere Diskussion sah er jedoch als nicht zielführend an, da immer gleich "die moralische Keule" gezogen werde.

Stefan Medam (CDU/Unabhängige) hielt es nicht für notwendig, "den Ehrenamtlichen noch Steine in den Weg zu legen". Auch Sven Vormann (Freie Wähler) sah keinen Grund, das Prozedere noch weiter zu bürokratisieren. Der Vorschlag von Florian Hanke, dass der Gemeinderat bei einem Widerspruch im Einzelfall entscheiden könnte, fand keine Akzeptanz.

Dank des Arbeitskreises geht auch an die Spenderinnen und Spender

Marion Caspers-Merk sagte noch, dass eine Widerspruchsfrist für den Arbeitskreis nicht umsetzbar sei, da die Herstellung der Stolpersteine einen Vorlauf von vier Monaten hätten und die Steine außerdem spendenfinanziert seien. Was, wenn dann eine Ablehnung käme? Sie bedankte sich für die Gespräche, bei der Gemeinde für die Unterstützung des Werkhofs und bei den vielen Spenderinnen und Spendern, die es möglich machen, dass auch die nächsten zehn "Stolpersteine" finanziert seien.

Der Beschluss, dass eine schriftliche Genehmigung der Hauseigentümer nicht mehr vorgelegt werden muss , die Kosten über die Gemeinde abgewickelt und Spenden eingeworben werden, erging mehrheitlich bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung.

veröffentlicht in der Badischen Zeitung vom 02.05.2025

Jahresrückblick 2024

Stolpersteine erinnern an die Menschen

Insgesamt 13 Opfern des NS-Regimes wird durch Verlegung von Stolpersteinen ihr Name wiedergegeben.

Der Arbeitskreis Stolpersteine in Efringen-Kirchen will in den kommenden Jahren insgesamt bis zu 54 dieser Gedenksteine alleine in Kirchen verlegen. Im Jahr 2025 werden auf jeden Fall wieder Stolpersteine verlegt.

Die Worte, die bei der Verlegung der Stolpersteine in Kirchen und Istein wohl den größten Nachhall haben, zitierte Willfried Bussohn am Ende, als auch der letzte Stein verlegt war: „Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst.“ Der frühere Lehrer zitierte damit den Schlusssatz der Rede des ehemaligen Direktors des St. Josefshauses in Herten, Bernhard Späth, der dies 2010 bei der Gedenkveranstaltung in Grafeneck sagte. An zwei Stellen in Kirchen wurden Familien geehrt.

Gerade die ältere Generation habe den Absprung nicht geschafft oder nicht gewollt, erinnerte die Sprecherin Marion Caspers-Merk. Dafür sei es den jüngeren gelungen, sich mit Hilfe von Verwandten oder Freunden durch Auswanderung zu retten.

Erstmals wurden Euthanasieopfer in der Reblandgemeinde gewürdigt. Willfried Bussohn hatte die Historien der Euthanasieopfer Otto Brändlin, In der Vorstadt 8, sowie Maria Bertha Brändlin, Fischerau 17, recherchiert. Mit den Stolpersteinen für die Euthanasieopfer wurde nicht nur dies zum ersten Mal in der Kommune berücksichtigt, sondern es wurden damit erstmals die von Gunter Demnig gefertigten Erinnerungssteine in Istein verlegt.

veröffentlicht in Die Oberbadischen vom 25.12.2024

Schicksale hinter den Stolpersteinen

Am Vorabend der Verlegung der „Stolpersteine“ in Efringen-Kirchen erläuterte der Initiator und Künstler Gunter Demnig im Museum in der Alten Schule die jahrzehntelange Entwicklung der Aktion. Von den Schicksalen seiner Vorfahren, der Familien Bräunlin, Olesheimer und Weil, berichtete Robert Bräunlin, während Axel Huettner, der viel über das Leben der Juden in Efringen-Kirchen recherchiert und veröffentlicht hat, die Familie Bloch vorstellte.

In Kirchen lebten Juden, wie in vielen badischen Gemeinden, lange in guter Nachbarschaft mit anderen Dorfbewohnern – bis der Nazi-Terror dem ein Ende setzte. Den Menschen, die unter diesem Regime gelitten haben und den Ermordeten ihre Namen und Würde wiederzugeben, vorzugsweise dort, wo sie ihr letztes freigewähltes Zuhause hatten, das sei das Ziel der „Stolpersteine“ rekapitulierte Marion Caspers-Merk als Sprecherin der Aktion in Efringen-Kirchen zu Beginn des gut besuchten Abends.

Das Wiedererstarken rechtsradikalen Gedankenguts, vermehrte Angriffe auf Juden, die Notwendigkeit des Polizeischutzes für Synagogen sowie zunehmende Hassreden in sozialen Netzwerken zeigten, wie wichtig es sei, mit bürgerlichem Engagement dagegen zu halten, die Demokratie zu stärken und die Gräueltaten der Nazis nicht zu vergessen. Deshalb freue es sie, dass sich genügend Spender für das Verlegen der Steine gefunden haben und dass sich der Arbeitskreis Geschichte des Schulzentrums Efringen-Kirchen an der Aktion beteiligt. „Ohne bürgerschaftliches Engagement geht es nicht“, betonte Caspers Merk, die auch der Bürgermeisterin Caroline Holzmüller und den Bauamtsleiter Ulrich Weiß für die Unterstützung dankte. Der Gemeinderat hatte zuvor lange und kontrovers über die Stolpersteine diskutiert – mit dem Ergebnis, dass in Efringen-Kirchen als bislang einzige Gemeinde auch die heutigen Anwohner der Verlegung der Steine zustimmen müssen.

Er freue sich über jeden Stein, der dazukommt, betonte auch der Aktionskünstler und Initiator der „Stolpersteine“, Gunter Demnig – obschon der Hintergrund kein Grund zur Freude sei. Rund 105 000 Steine sind seit Beginn der Aktion im Jahr 1996 mittlerweile in 31 europäischen Ländern verlegt worden, der nördlichste in Hammerfest in Norwegen, wo ein versteckter Jude an die Gestapo verraten wurde. Demnig, der in der Regel nur bei den ersten Verlegeaktionen dabei ist, hat mit den Jahren viele Erfahrungen gesammelt: Dass es Angehörigen der Opfer wichtig ist, dabei zu sein, selbst wenn man aus Tasmanien nach Köln reisen muss. Dass junge Leute sich heute noch fragen, wie es zu einem Völkermord im „Land der Dichter und Denker“ kommen konnte und dass es nur drei Orte gab, an denen Schulen nicht mitmachen wollten. Dass Menschen, die in jungen Jahren über die Kindertransporte ins Ausland gerettet werden konnten, aber Mütter, Väter und Großmütter in Konzentrationslagern verloren, mit den Stolpersteinen einen Ort und einen Grund finden, wieder nach Deutschland fahren zu können. Aber auch das gehört zu Demnigs Erfahrungen: Dass 900 Steine herausgerissen und manche mutwillig beschädigt wurden und dass er drei Morddrohungen bekam.

Ausführlich ging Demnig, der 1955 mit seiner Mutter nach Westberlin geflohen ist und eigentlich Pilot werden wollte, auf seinen beruflichen Werdegang und die Entwicklungsgeschichte der Stolpersteine ein: Das 23 Semester währende Studium der Kunstpädagogik mit den ersten Kunstaktionen noch in Berlin, später als Assistent in Kassel und als freischaffender Künstler. Manches hat ihm Ärger mit Behörden eingebracht. Denn einen politischen Hintergrund hatten seine Aktionen immer, verdeutlichte der Künstler, der früh zum „Arbeiten mit der Schrift“ fand. Das Auflisten aller Friedens- und Freundschaftsverträge seit 2000 vor Christi, wobei er die Daten Buchstabe für Buchstabe in Metall einschlug, war die Grundlage für die „Stolpersteine“. So wie auch eine Tafel für 1000 deportierte Sinti und Roma. „Ohne die Aktionskunst gäbe es die Stolpersteine nicht“, betonte Demnig. dem diese – allesamt handgefertigt – längst zum Lebenswerk geworden sind.

In Efringen-Kirchen sollen die ersten acht Steine der Anfang einer ganzen Reihe sein, betonte Marion Caspers-Merk. Insgesamt 50, davon zwei in Istein für Opfer der Euthanasie, sollen es am Ende sein. Für 30 Steine gibt es bereits Spender.

Aus dem Leben der Familien Bräunlin, Olesheimer und Weil erzählte anschließend der Nachfahre Robert Bräunlin, dessen Großvater Herbert lange Jahre als Zeitzeuge aus den Erfahrungen in der Nazi-Zeit berichtete. Als getaufter Halbjude, seine Mutter Ida, geb. Olesheimer war eine Jüdin, überlebte er – von Freunden versteckt – den Nazi-Terror und starb 2017 mit 94 Jahren. Mutter Ida, ihr Bruder Jonas, die Großmutter Emma Olesheimer und deren Schwester Lina Weil aber kamen in Konzentrationslagern um. Ein bewegendes Foto, das Ida Bräunlin und Emma Olesheimer gemeinsam mit anderen Dorfbewohnern in der Dorfstraße 41 in Kirchen zeigt, verdeutlichte, wie Juden einst in guter Nachbarschaft in Kirchen gelebt haben.

Auch schräg gegenüber des Gasthauses „Anker“ und unweit der Synagoge wohnten Juden, die Familie Bloch etwa. Axel Huettner zeigte das Foto einer unbeschwerten Kinderschar aus dem Jahr 1932. Mit im Bild: Paula und Alexander Bloch, die Kinder Julius und Sophie Bloch. Sie betrieb einen Gemischtwarenladen in Kirchen. 1938 musste die Mutter den Laden nach den Schikanen der Nazis aufgeben und später auch das Haus in der Basler Straße verlassen. Sie wurde nach Gurs und von dort nach Auschwitz deportiert. Beide Kinder aber überlebten die Nazi-Herrschaft, allerdings nur mit Hilfe beherzter Menschen, die ihnen die Flucht ermöglichten. Paula gelang dies sogar aus dem Lager Gurs. In Basel lernte sie 1945 Walter Epstein kennen, den sie 1946 in New York heiratete. Ihr Bruder Alexander verdankt sein Leben Georgine Gerhard, die mit ihrer „300-Kinder-Aktion“, junge Menschen aus der Grenznähe bei Schweizer Familien unterbrachte. Auch er reiste 1946 in die USA aus, arbeitete als Arzt in New York. Zu beiden Bloch-Geschwistern konnte aber keine Verbindung mehr aufgebaut werden, bedauerte Huettner.

Veröffentlicht in: Die Oberbadische vom 08.11.2023

13 weitere Stolpersteine erinnern in Efringen-Kirchen an Opfer des NS-Regimes

Wie schnell geschätzte Mitbürger zu Ausgegrenzten und Ausgelöschten werden können, daran erinnern seit Mittwoch elf weitere Stolpersteine in Kirchen. In Istein wurde zwei Euthanasie-Opfern ihre Würde zurückgegeben.

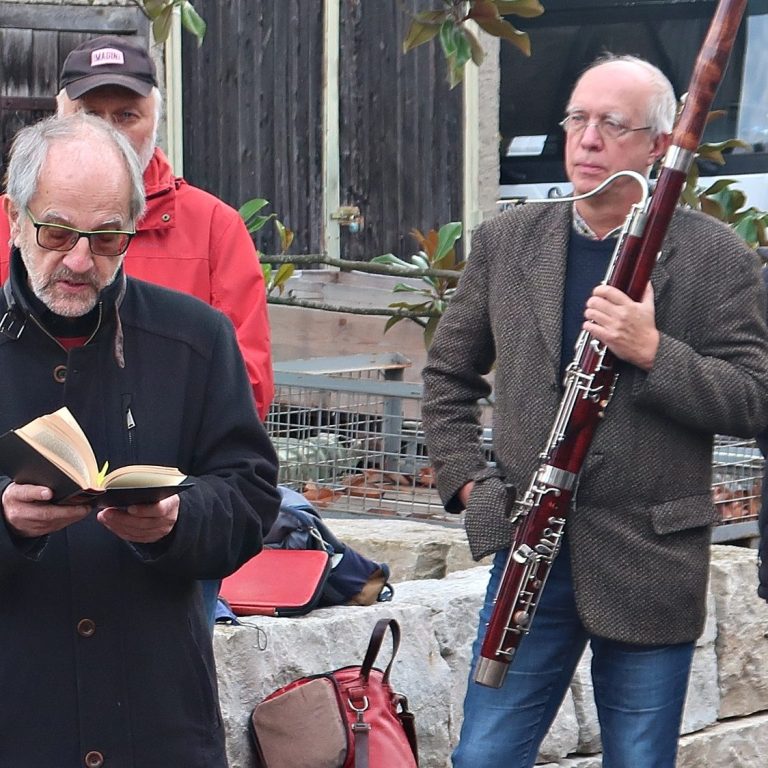

Die Verlegung 13 weiterer Stolpersteine des gleichnamigen Arbeitskreises war am Mittwoch eine ergreifende, von Gemeinderäten, Anwohnern, Bürgermeister-Stellvertreter Karl Rühl sowie weiteren Gästen begleitete und von Oboist Otto Hildebrand sensibel umrahmte Aktion. In der aktuellen Zeit, in der antisemitisch motiviere Straftaten sowie Hass und Hetze im Internet zunehmen, sei es wichtiger denn je, Opfer des NS-Regimes dahin zurückzuholen, wo sie zuletzt selbstbestimmt lebten, sagte die Sprecherin des Arbeitskreises, die frühere Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin Marion Caspers-Merk.

Viele Akteure, darunter das Bauamt mit Ulrich Weiß an der Spitze, die Verwaltung, der Werkhof, sowie zahlreiche Rechercheure und Spender aus der Bürgerschaft hätten dies möglich gemacht.

Die Ausführungen von Axel Hüttner zeigten, dass der tief im Dorf verwurzelten älteren Generation der rechtzeitige Absprung seltener gelang als der jüngeren. Ein Beispiel dafür geben Samuel Moses I., seine Frau Rosa Moses geborene Braunschweig sowie ihre drei Kinder Siegfried Moses, Thekla Bloch geborene Moses und Norbert Moses. Für sie und für Theklas Ehemann David Bloch verlegten Werkhofleiter Horst Scheurer und Werkhofmitarbeiter Mathias Beutemann vor der Basler Straße 37 je einen Stolperstein.

Samuel Moses I, Viehhändler, Feuerwehrmann, sowie einige Jahre Vorsteher der jüdischen Kultusgemeinde und seine Frau Rosa Moses-Braunschweig, beide in Kirchen geboren, blieben bis 1939 vor Ort. Sie wurden dann nach Konstanz evakuiert, von dort nach Gurs und schließlich nach Auschwitz deportiert, wo sie ermordet wurden. Ihre drei Kinder sowie David Bloch emigrierten 1937, beziehungsweise 1938 in die USA, wo sie unterschiedliche Karrieren einschlugen. Die zweite Ehefrau von David Bloch, Irene Bloch, besuchte später Kirchen.

Einige der älteren Anwohner wie etwa Rudi Krebs erinnerten sich noch an die Familie Moses und mit Rolf Meyer aus Bremgarten im schweizerischen Kanton Aargau wohnte auch ein direkter Nachkomme der Verlegung bei. Sein Großvater Nathan Moses, 1888 in Kirchen geboren, war ein Vetter von Samuel Moses I. Er hatte ein historisches Familienfoto aus glücklichen Tagen mitgebracht.

An der Friedrich-Rottra-Straße 48 stand einst das stattliche Anwesen von Viehhändler Leopold Braunschweig und seiner Frau Rebekka Braunschweig, geborene Olesheimer. In diesem lebten auch ihre beiden Töchter Margot Braunschweig und Johanna Marque, geborene Braunschweig sowie Rebekkas Mutter Henriette Olesheimer. Sie alle erhielten auf je einem Pflasterstein ihre Namen zurück. Leopold Braunschweig zog bereits 1933 mit der Familie nach Saint Louis. Kurzzeitig kehrte die Familie aber noch einmal nach Kirchen zurück, bevor sich Flucht- und Lebenswege der Familienmitglieder endgültig trennten. Margot Braunschweig gelang das Versteckspiel der anderen nicht: Sie wurde in Auschwitz ermordet.

Leopold Braunschweig unterhielt große Stallungen in Kirchen, beschäftigte eigene Knechte und war einer der ersten Kirchener, die ein Auto besaßen. Er war Soldat im Ersten Weltkrieg, aktiver Feuerwehrmann in Kirchen und hoch gebildet. Als der hebräischen Sprache Mächtiger, war er Kantor mehrerer jüdischer Gemeinden. Nach dem Krieg scheiterte sein Versuch, sich in Steinen wieder eine Viehhandlung aufzubauen.

Gedenken an Euthanasie-Opfer

Den Recherchen von Wilfried Bussohn ist es zu verdanken, dass in Istein auch zwei Euthanasie-Opfer aus der Vergessenheit geholt werden konnten. Vor dem Haus "In der Vorstadt 8" erhielt Otto Brändlin einen Stolperstein. Er war laut Aussage von Roland Brändlin (sein Großvater war der Bruder Otto Brändlins) gutmütig, schaffig, ohne körperliche Einschränkungen, aber geistig etwas zurückgeblieben. Er wurde von der Heil- und Pflegeanstalt Rastatt zunächst nach Zwiefalten und dann nach Grafeneck verlegt, wo er noch am Ankunftstag in einer mobilen Tötungsanlage vergast wurde. Die jetzige Hausbesitzerin Barbara Plattner gab gerne ihr Einverständnis, denn auch in ihrer Familie war Euthanasie ein Thema. Ihr gehandicapter Onkel Manfred konnte nur dank des beherzten Eingreifens der Oma vor der Vernichtung bewahrt werden. Gekommen zur Verlegung waren auch Erika Ruf, deren Vater Otto Brändlins Bruder war und Rolf Brändlin, Großneffe Otto Brändlins, der selbst im Haus in der Vorstadt 8 aufwuchs. Ein ähnliches Schicksal widerfuhr Maria Bertha Brändlin, die in der Fischerau 17 zuhause war, wo nun ein Stolperstein an sie erinnert.

Mit falschen Ankündigungen, fiktiven Todesdaten, Todesorten und Todesursachen verschleierten die Nazis, dass sie Menschen wie Otto und Maria Bertha Brändlin systematisch töteten, weil sie nicht in ihr wahnhaftes arisches Weltbild passten. Sprachlos machte auch Bussohns Bericht, dass die Täter später kaum belangt wurden. Mit Worten Bernhard Späths, ehemaliger Direktor des St. Josefshauses Herten, schloss er seine Ausführungen: "Das Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst."

Dem Bedürfnis, sich vertiefend auszutauschen, konnte im Vereinsheim des SV Istein nachgekommen werden. Dort stellte Andrea Menne von der Schopfheimer Stolperstein-Initiative das Buch "108 Leben" über das Schicksal der Euthanasie-Opfer der Pflegeanstalt Wiechs vor. Über weitere Mitstreiter würde sich der Arbeitskreis freuen.

Veröffentlicht in der Badischen Zeitung vom 10.10.2024